清明,二十四節氣中的第五個節氣,標志著春季的中期。在公歷中,清明通常落在每年的4月4日至6日之間。2025年的清明節氣始于4月4日,終于4月18日。這一節氣在天文學上具有重要意義,標志著太陽到達黃經15°的時刻,北半球各地白晝逐漸變長,夜晚逐漸縮短,氣溫回升,萬物復蘇。

清明時節,自然界呈現出蓬勃的生機。古人通過觀察“三候”現象,即“一候桃始華,二候倉庚鳴,三候鷹化為鳩”,來描繪這一時期的物候特征。

“一候桃始華”,指的是桃花開始綻放,象征著春天的到來和生命的勃發。“二候倉庚鳴”,則是指黃鸝鳥開始鳴叫,這反映了生物鏈的變化和自然界的平衡。“三候鷹化為鳩”,則是指鷹因為天氣轉暖而消失,取而代之的是鳩鳥的出現。

這些物候特征與農耕文明緊密相連。清明時節,正是春耕春播的關鍵時期,農民們根據這些自然現象來判斷農時,安排農事活動,以確保豐收。

《月令十二集解》中對清明節氣有詳細的記載:“清明者,氣清景明,萬物皆顯,因此得名。”這句話不僅解釋了節氣的名稱由來,還描繪了清明時節的氣候特點和自然景觀。

與古代相比,現代氣候觀測技術已經取得了顯著的進步。然而,古籍中的生態智慧依然值得我們借鑒。例如,《月令十二集解》中提到的“氣清景明”,正是對清明時節清新明朗天氣的生動描述。這種天氣條件有利于農作物的生長和發育,為農業生產提供了良好的環境。

清明時節,典型的氣候特征是氣溫回升、降雨增多。這種氣候條件為春耕春播提供了良好的環境。農民們可以利用這段時間進行播種、施肥等農事活動,為全年的農業生產打下堅實的基礎。

隨著現代農業科技的發展,節氣文化在鄉村振興中的作用愈發凸顯。現代農業科技手段如精準農業、智能灌溉等,使得農事活動的安排更加科學合理。同時,節氣文化也為鄉村旅游業提供了豐富的資源。游客們可以通過體驗傳統的清明習俗,感受鄉村的寧靜與美麗,從而推動鄉村旅游業的繁榮發展。

清明節作為中國的傳統節日之一,擁有豐富的民俗文化內涵。其中,掃墓祭祖是最為重要的習俗之一。在這一天,人們會前往祖先的墓地,清理雜草、獻上鮮花、燒紙錢等,以表達對祖先的懷念之情。除了掃墓祭祖外,清明時節還有許多其他的民俗活動。例如,踏青賞花是清明時節的一大樂趣。人們會走出家門,欣賞大自然的美景,感受春天的氣息。此外,放風箏、蕩秋千等戶外活動也是清明時節的常見習俗。

這些民俗活動不僅豐富了人們的精神生活,還傳承了中華民族的優秀傳統文化。同時,它們也為鄉村旅游業的繁榮發展提供了有力的支撐。

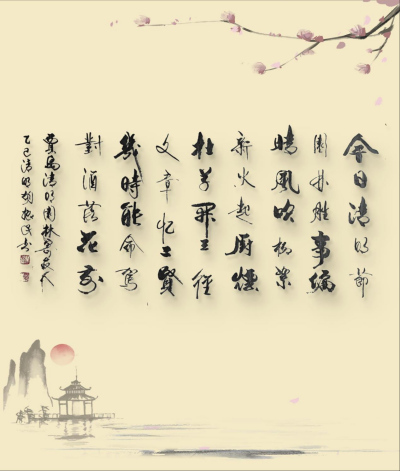

清明時節,無數文人墨客留下了膾炙人口的詩篇。其中,唐代詩人杜牧的《清明》最為著名:“清明時節雨紛紛,路上行人欲斷魂。借問酒家何處有?牧童遙指杏花村。”這首詩通過描繪清明時節的景象和行人的心情,展現了節氣的獨特魅力。

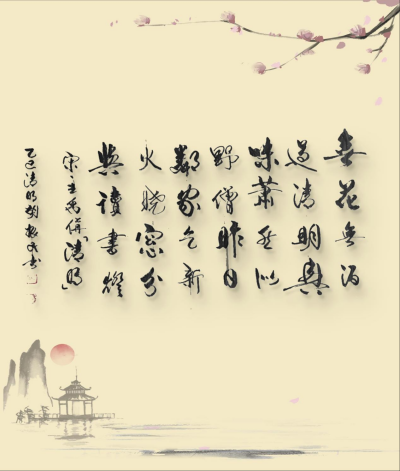

宋代詩人王禹偁的《清明》則從另一個角度描繪了清明時節的景象:“無花無酒過清明,興味蕭然似野僧。昨日鄰家乞新火,曉窗分與讀書燈。”這首詩表達了詩人在清明時節的孤獨和寂寞,同時也展現了他對生活的熱愛和對知識的追求。

胡振民,中國關心下一代工作委員會常務副主任,中宣部原副部長,中國文聯原黨組書記,第十二屆全國政協常委。

初冬的北京,因為溫度驟然下降,所以樹上的葉子由綠變黃,一片一片都落到了地上,下午傍晚時分,筆者敲開了胡振民的家門。胡振民坐在真皮沙發上,慈祥的臉上滿是笑意,他氣色很好,精神矍鑠、風采依然,與他相識已有近二十年之久了,經常和他研討交流,我們談及“中國書法申遺”的話題,他異常興奮,我們只能安靜地傾耳注目,聽他娓娓道來,如涓涓細流沁入心扉。以下文字根據陳光龍口述整理:

作為中華民族智慧與文明的結晶,非物質文化遺產是寶貴的精神財富,承載著數代人的智慧和情感。這些技藝、表演、民俗等文化形式,既是我們了解過去的窗口,也是我們走向未來的堅實基石。

中國書法,源遠流長,博大精深,是漢字書寫的藝術,更是中華民族智慧的結晶與精神的象征。它不僅僅是一種文字的記錄方式,更是一種情感表達、哲學思考和審美追求的綜合體現。從甲骨文、金文、小篆到隸書、楷書、行書、草書,每一種書體都見證了歷史的變遷,承載了文化傳承,展現了書者內心世界的豐富和深邃。

2009年9月30日,中國書法經聯合國教科文組織正式批準,被列入《人類非物質文化遺產代表作名錄》(以下簡稱《名錄》)。列入這個《名錄》的“文化遺產”須具備三個條件:第一個是它的文化性,我們中國書法就代表了中華文化的精華;第二個是它的傳承性,即傳承有序,就像我們的書法;第三個是它的瀕危性,也就是有滅亡的危險。

中華文明具有五千年的悠久歷史。在世界“四大文明古國”中,唯一沒有斷絕而世代傳承延續的就是我們中華文脈,其中包括中華傳統文化里面的書法。但是,我們又不能不看到,中國書法作為“非物質文化遺產”被列入聯合國的這個《名錄》,既是對中國書法這一優秀傳統文化世代傳承不息的肯定,同時也是向我們敲響中國書法面臨“瀕危”的警鐘。

從實際看,隨著書法退出實用領域,隨著電腦的普及和現代AI智能技術的迅速發展,對我們手寫漢字和書法都產生了重大影響。

當然,我也愛好書法,也算一個老年書法愛好者吧。我覺得,我們不僅要寫好自己擅長的實用書體,而且應從古文字的角度了解這些字的來歷,知道我們書法文化的源流、知道我們所寫這些字是怎么演變而來的,否則就可能始終處于一種“混沌”狀態。(圖文 張鈞 魏傳峰 謝愛平 王天佑)