2025年4月4日,當太陽到達黃經15度時,我們將迎來二十四節氣中的清明。這個承載著中華民族數千年智慧的節氣,不僅是天文歷法上的精確刻度,更是中華文明對自然規律深刻認知的集中體現。從物候觀察到農事安排,從古籍闡釋到民俗傳承,清明如同一面多棱鏡,折射出中國人特有的生態哲學與人文精神。

在天文學視野下,清明是地球公轉軌道上的一個重要節點。當太陽直射點逐漸北移,北半球接收到的太陽輻射日益增強,中國大部分地區開始進入真正的暖春時節。這一精準的天文現象被中國古代天文學家通過圭表測影、觀星定時等方法捕捉并固定下來,體現了古代中國發達的天文觀測技術。

更為精妙的是古人將清明分為“三候”的物候觀察:一候桐始華,二候田鼠化為鴽,三候虹始見。這三種物候現象構成了一個完整的生態鏈——油桐樹開花為早春畫上句點,田鼠躲回洞穴而鵪鶉開始活躍,雨后空氣中水汽充沛形成彩虹。這些觀察不是簡單的現象記錄,而是對生態系統相互關聯的深刻理解。在《齊民要術》等農書中,我們可以看到古人如何根據這些物候確定播種、施肥等農事活動的時間節點,形成了一套精準的“自然歷法”。

《月令十二集解》中“清明,三月節。物至此時皆以潔齊而清明矣”的記載,短短數字卻包含了豐富的生態意識。“潔齊”二字尤為精妙,既指植物生長整齊劃一,也暗含生態系統的平衡狀態。這種對生態平衡的追求,與當代生態學中的“穩態”概念不謀而合。明代科學家宋應星在《天工開物》中詳細記載了清明時節不同地區的農事差異,展現出古人已經注意到緯度、海拔等因素對物候的影響,這種區域性思維正是現代農業區劃的雛形。

今天,古老的清明智慧正在現代農業中煥發新生。在江南水稻種植區,農民結合衛星遙感和智能傳感器,精確測定清明前后的土壤溫度、濕度,優化插秧時間;在北方旱作農業區,借助氣象大數據分析清明時節的降水概率,合理安排播種計劃。這些現代科技手段,本質上延續了古人“觀物候而知農時”的智慧,只是觀測工具更為精密。在浙江麗水等地的生態農業示范區,當地將清明物候觀察申報為非物質文化遺產,并開發出相應的研學旅游項目,讓古老的節氣文化為鄉村振興注入新活力。

清明節的特殊之處在于,它既是自然節氣,又是人文節日。這種雙重屬性在世界文化中極為罕見。掃墓祭祖的習俗源于古老的祖先崇拜,經過儒家“慎終追遠”倫理的塑造,成為維系家族記憶的重要紐帶。而踏青活動則體現了道家“道法自然”的生命態度,兩者在清明這一天奇妙融合。蘇州地區的“清明大如年”習俗尤為典型,當地人家不僅要準備青團子、焐熟藕等時令食品,還會舉行隆重的家祭儀式,這種濃厚的地域特色展現了中華文化的多樣性。

在文學長河中,清明更是一個永恒的創作母題。陸游“世味年來薄似紗”的慨嘆,表面看是個人際遇的抒發,深層卻反映了南宋時期士人對時代變革的集體焦慮。而杜牧“清明時節雨紛紛”的千古絕唱,則以白描手法勾勒出清明特有的氣候特征與情感氛圍。

這些詩詞如同一部濃縮的文明史,讓我們得以窺見不同歷史時期人們對自然與生命的思考。值得注意的是,當代作家如遲子建等在作品中重新詮釋清明意象,將其與現代生態意識相結合,展現出傳統文化創造性轉化的可能。

站在2025年的清明節點回望,這個綿延兩千多年的節氣,依然以其強大的生命力參與著現代中國的文化構建。從北京故宮的清明專題展覽,到短視頻平臺上的節氣話題挑戰;從農業科研機構的物候觀測網絡,到中小學的節氣文化課程,清明正以多元形態活躍在當代生活中。它不僅是過去的遺產,更是未來的資源——在人與自然關系日趨緊張的今天,清明所蘊含的生態智慧和人文精神,或許能為人類可持續發展提供寶貴的東方思路。

當我們在這個清明時節仰望星空、觀察草木、祭拜祖先、吟詠詩詞時,我們正以最中國的方式,完成一場跨越千年的文明對話。

在中國歷史長河中,將領分為兩種:一種是武將,他們馳騁沙場,金戈鐵馬,氣勢如虹;另一種是儒將,他們運籌帷幄,睿智若星,文武兼備。儒將不僅要有文人的儒雅,更需具備文韜武略的才能,因此在歷史長河中,儒將如星辰般稀少而珍貴。

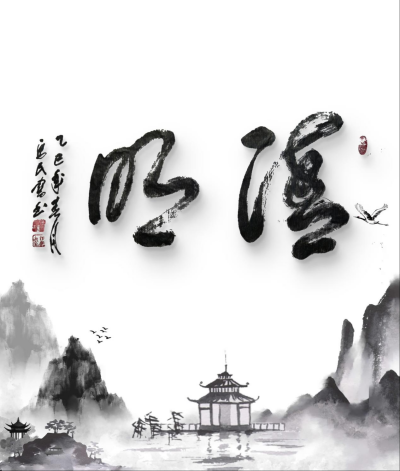

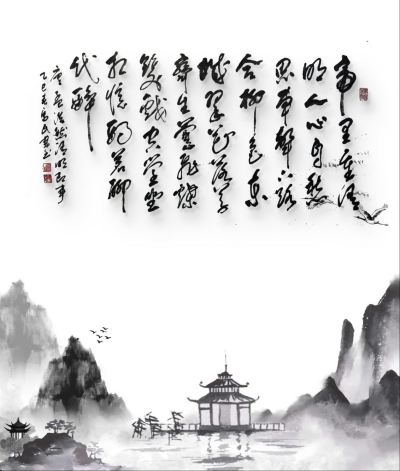

書法,作為中國傳統文化的重要組成部分,常被用來體現一個人的內在修養與精神風貌。古人云:“字如其人,書心之畫也。”一次偶然的機會,我有幸欣賞到馬民書少將的書法作品,瞬間被其深深吸引。馬民書的書法,不僅展現了他深厚的藝術造詣,更蘊含了他獨特的人生閱歷和精神氣質。

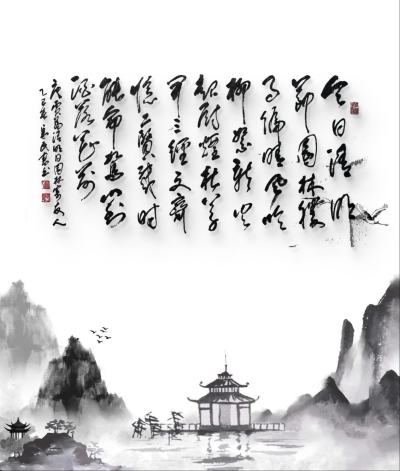

馬民書擅長行草書,對真草隸篆均有深入學習。他的書法作品,筆力雄奇堅勁,線條凝厚,縱橫跌宕,結體緊密而疏朗灑脫,觀之如利箭出弦、奇兵破陣。這種氣勢不僅來自其書法筆墨線條,更源于他十六年衛國戍邊的戎馬生涯,以及四十年筆墨生涯的深厚積累。他的書法作品,如同他的人生經歷,既有大漠的豪邁與堅韌,又有書齋的儒雅與沉靜。

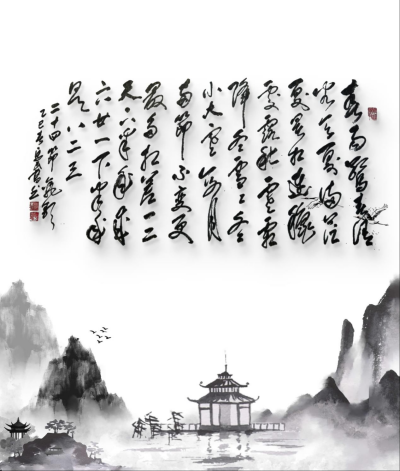

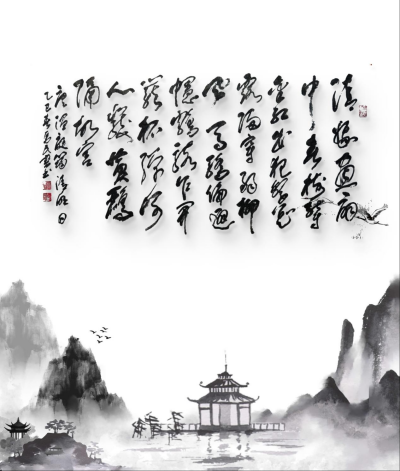

書法是線條的藝術,書法的線條具有生命的律動感。馬民書的書法,無刻意雕琢,盡率而為之,但法度嚴謹,非草率之章。他的書法作品,無論是訪問俄羅斯內衛部隊時題寫的“戰地黃花陣,參天常青樹”,還是為慶賀抗疫而寫的“大難識救星,雨后見彩虹”,都展現出筆意顧盼、氣韻生動的藝術魅力。

馬民書的書法,于書卷氣中透著一股戎馬書生的豪氣。他遵循中國傳統經典書法的要求,不以怪異欺世,也不以媚俗感人,融入了儒家的堅毅和進取,也蘊含了老莊的虛淡散遠和沉靜閑適。他深知適度的創新是傳承和發展傳統文化的必由之路,“出新意于法度之中,寄妙理于豪放之外”,在紙張的選擇方面用心良苦,多形式多色彩帶來的視覺效果,為尚意書風注入了新的活力。

書法講求用筆的疾徐、頓挫、順逆、剛柔,墨色的濃淡、干濕,創造美的章法及結構形式,借以表達書法家的文化修養、品格情操。馬民書的書法,碑帖兼容,方圓觀照,筆法豐富,以“神采為上,形質次之”的表現手法,傳達出自己的心路歷程和思想情感,讓簡單的黑白空間演繹成魅力無限的藝術世界。

“腕底驚濤風雷激,可聞金戈鐵馬聲”,這是我對馬民書書法作品最強烈的感受。他的成功之處,不僅在于金杯銀杯、金獎銀獎,更在于他的學生和口碑。任教以來,他先后被評為優秀教師、全國教育系統勞動模范,享受國務院政府特殊津貼。2006年被全國高等科技教育委員會評為“中華名師”,被學生稱為“良師益友”,被教師稱為“宗師楷模”,被機關干部稱為“儒將風范”。面對諸多榮譽,馬民書顯得淡定而自然,仿佛那厚厚的證書不過是普通的印刷品。對于榮譽,他有著自己的解釋:“墨寫的榮譽是顏色,血寫的榮譽是品格。”(圖文 張鈞 魏傳峰 謝愛平 董秀曼 王天佑)