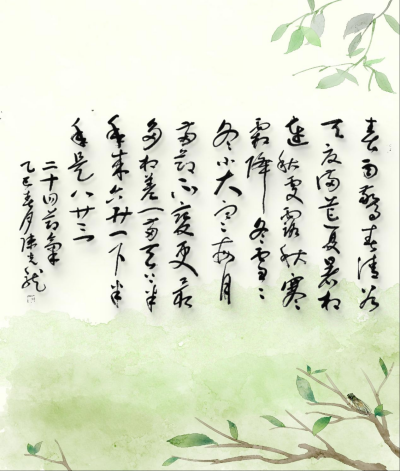

清明,位于仲春與暮春之交,既是二十四節氣中的第五個節氣,亦是中華民族重要的傳統節日。據《歷書》載:“春分后十五日,斗指乙,為清明。”其名取自《淮南子·天文訓》“清明風至”之說,既指天清地明的自然景象,又暗含政治清明的社會理想。這種自然時序與人文精神的疊合,構成了中華文明獨特的“天人合一”認知模式。

從天文觀測看,清明時太陽到達黃經15°,北半球日照時間持續延長。古人將清明分為三候:“一候桐始華,二候田鼠化為鴽,三候虹始見”(《月令七十二候集解》)。

其中“田鼠化鴽”并非生物學變異,而是古人觀察田鼠避陽歸洞、鵪鶉類鳥類活動頻繁的物候記錄。這種對微觀生態的精準把握,體現了傳統農學“觀象授時”的實踐智慧。

清明的祭祀傳統可追溯至周代“墓祭”制度,《周禮·春官》載“冢人掌公墓之地,辨其兆域而為之圖”。至唐代,寒食節(冬至后105日)與清明相鄰,玄宗開元年間將寒食祭祖納入《大唐開元禮》,兩節逐漸融合。宋代《東京夢華錄》記載:“寒食第三日即清明日,凡新墳皆用此日拜掃。”這一制度性安排,使清明完成了從節氣到節日的文化升華。

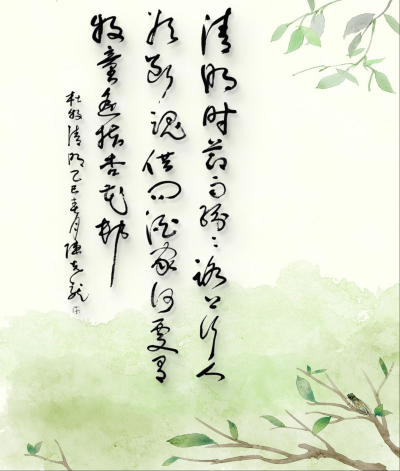

杜牧“清明時節雨紛紛”以白描手法構建了中國人的集體記憶,而黃庭堅“佳節清明桃李笑,野田荒冢只生愁”則通過“笑”與“愁”的意象對立,揭示生命循環的辯證關系。

更值得注意的是高翥《清明日對酒》“人生有酒須當醉,一滴何曾到九泉”,以看似頹廢的筆調,實則表達了對祭祀儀式本質的深刻詰問——這種“形而上”的思考,使清明文學超越民俗記載,升華為哲學文本。

《論語·學而》言:“慎終追遠,民德歸厚矣。”清明的祭祖儀式,實為一種通過“身體實踐”強化的倫理教育。人類學家弗雷澤在《金枝》中指出,祖先崇拜是維系宗族凝聚力的核心機制。在中國語境下,掃墓時的墳塋修整、供品陳列、家族共祭等行為,既是血緣認同的物化表現,更是“孝”這一儒家核心價值的周期性再生產。

對比江南“踏青船宴”與晉北“蒸寒燕”習俗,可見環境對民俗的塑造力。蘇州地區清明泛舟宴飲,源自唐宋“曲水流觴”的文人雅集傳統;而山西寒燕面塑,則融合了游牧民族面食技藝與中原圖騰信仰。嶺南“行清”習俗中,族人扛烤乳豬登山祭祖,既反映濕熱氣候下的食物保存智慧,亦暗含“太牢”祭祀的禮制遺存。

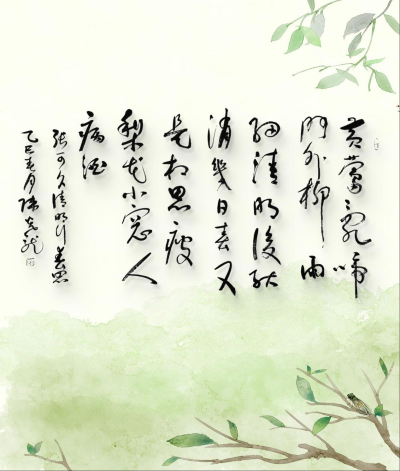

《荊楚歲時記》載:“清明日,取柳枝著戶上,百鬼不入。”柳樹因其扦插易活的特性,成為古人防治瘟疫、固堤護岸的重要樹種。現代研究證實,柳樹所含水楊苷具有消炎作用,而其根系可有效防止水土流失。這種將信仰習俗與生態實用主義結合的模式,為當代生態保護提供了文化范式。

從甲骨文的“祭”字結構到當代“云祭掃”的數字化轉型,清明始終是中華文明處理“生死”“古今”“人與自然”三大關系的文化裝置。在全球化語境下,其價值不僅在于非物質文化遺產的存續,更在于為現代人提供了一種對抗歷史虛無主義的精神錨點。

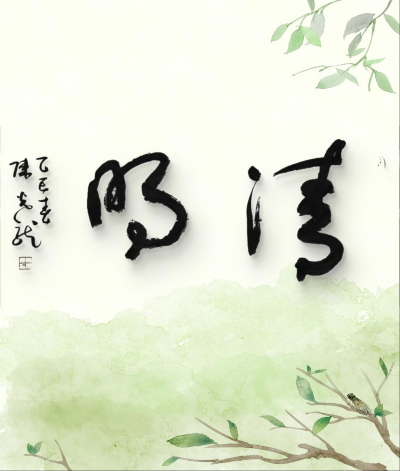

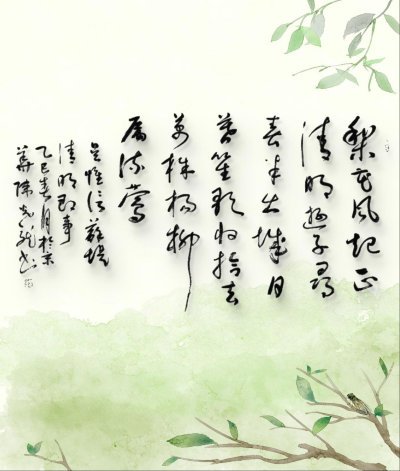

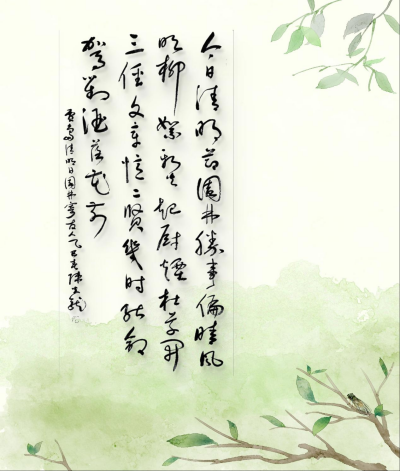

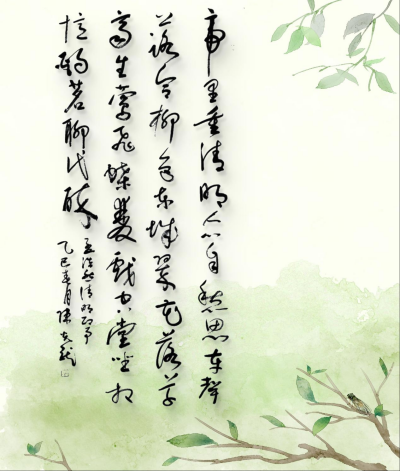

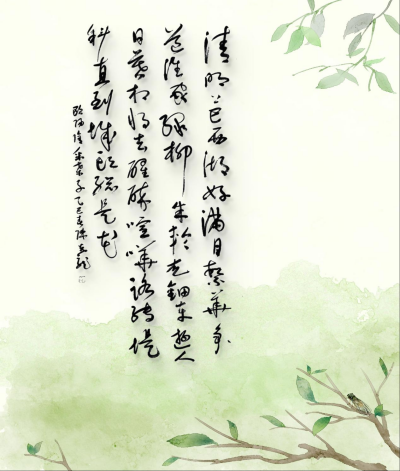

陳光龍,1947年出生于湖北省天門市。他畢業于解放軍軍械工程學院與國防大學,豐富的學識背景為他的人生奠定了堅實基礎。而在書法領域的探索,更是為他的生活增添了別樣色彩,讓他在人生的新階段收獲了豐富多彩、充實快樂的體驗,領略到獨特的生活情趣,感悟到別樣的人生精彩。

青少年時期,陳光龍便對書法萌生了濃厚的興趣。然而,入伍后的部隊生活緊張忙碌,使他難以抽出時間盡情揮毫潑墨。多數時候,他只能在閑暇之余偶爾提筆,更多的是翻閱書帖,在字里行間感受書法的魅力,以此慰藉對書法的熱愛之情。

在書法學習的道路上,陳光龍從經典之作入手,最先研習的是王羲之的《蘭亭序》《圣教序》,以及漢隸《乙瑛碑》。隨后,他又深入鉆研顏真卿的《顏勤禮碑》、唐代鐘紹京的《靈飛經》、王羲之的《十七帖》和孫過庭的《月儀帖》等諸多經典。系統的學習過程,讓他得以深度領略中國書法這一傳統文化瑰寶的無盡魅力。在這個過程中,他不僅能夠欣賞古人的智慧與藝術成就,更能透過筆墨,感受到其中蘊含的深刻哲理與細膩情感。每一筆、每一畫,都仿佛是古人與他跨越時空的對話,讓他沉醉于與文字交流的美妙境界。

退休后,書法成為陳光龍生活中不可或缺的重要部分。他擁有了更多自由支配的時間,得以全身心投入自己熱愛的書法世界,開啟了全新的生活體驗與感悟之旅。后來,他前往地方參加中國書協考級中心的學習,經過兩年的系統學習與嚴格的書法考試,成功獲得中國書協軟筆書法專業等級一級證書和初級書法教師資格證書。這不僅進一步激發了他對書法的熱愛,更讓書法練習成為他日常生活中雷打不動的習慣。漸漸地,他在書法領域嶄露頭角,時常受邀參加各類書畫展,其創作的作品有的榮獲優秀作品稱號,有的被地方博物館、文化館收藏,這無疑是對他書法造詣的高度認可。

談及書法學習的心得,陳光龍認為,要選好自己鐘愛的書帖至關重要,在學習過程中,臨帖與創作應相輔相成,并且要堅持讀帖,多欣賞良師益友的優秀作品,不斷汲取靈感與養分。進入創作階段后,需格外注意章法的合理性、字法的規范性,巧妙處理好大小與輕重、平正與歪斜、方與圓等技巧關系。只要堅持多讀、多寫,養成良好的習慣,便能不斷提升對書法的興趣,既能充實退休生活,又能陶冶情操,提升審美觀念,讓生活變得更加美好。

在陳光龍看來,學習書法不僅僅是技巧的磨煉,更是一場修身養性的修行。在書法的世界里,他更容易靜下心來,培養專注與耐心。每一次提筆書寫,都需要全神貫注,感受筆畫的起承轉合,體悟字里行間的氣韻與意境。這種對專注和耐心的培養,逐漸滲透到他生活的方方面面,使他能夠更加細致地觀察周圍事物,更加深入地思考各類問題,讓他在歲月的沉淀中變得愈發沉靜和內斂。

書法,對陳光龍而言,是藝術的表達,是心靈的寄托。通過筆墨,他能夠將內心的情感與思考盡情抒發,每一次揮毫潑墨,都是一次心靈的洗禮與升華。他享受著書法帶來的快樂與滿足,也清晰地感受到自己在藝術道路上的成長與進步。(作者口述整理,略有刪改。圖文 張鈞 魏傳峰 謝愛平 董秀曼 王天佑)